《陪伴孩子.培力組織》系列,與你分享社區組織聯盟培力與合作的服務故事。第48輯,以社區認同為主題,來到高雄市桃源區高中社區發展協會 ✿

陪伴孩子.培力組織 ❱❱ 故事連載.社區認同

—— 高雄桃源 - 高雄市桃源區高中社區發展協會

位於南橫公路旁的「高雄市桃源區高中社區發展協會」,地處教育部認定的「極度偏遠地區」,面臨更加嚴峻的地理環境挑戰及資源匱乏困境。以布農族為主的高中社區,居民多以務農為生,而近年氣候反常下導致收成銷量不佳、收入不穩定,務農家長成為經濟弱勢者越來越多。為了謀生,部落青壯年紛至都市謀求發展,而孩子多留在部落給阿公阿嬤照顧,部落隔代教養家庭隨之增加。協會看到家長忙於生計的辛苦,祖父母親職教養知能不足的困境,在2011年成立桃源區兒少據點-貓頭鷹課後照顧班,希望藉由在地資源的凝聚,強化社區人際支持及互助關懷的能力,陪伴部落的孩子長大。

▌文化扎根,從生活體驗開始

協會觀察到生活在部落的孩子,由於缺乏資源及刺激,自我價值相對也較低,因此期許透過讓孩子跟部落這塊土地、文化及族語有更多的連結來增強孩子的自我認同及歸屬感,故而自113年起兒盟開始與協會合作並培力協會辦理以部落兒少為主的「『原』事務-生活體驗」課程。

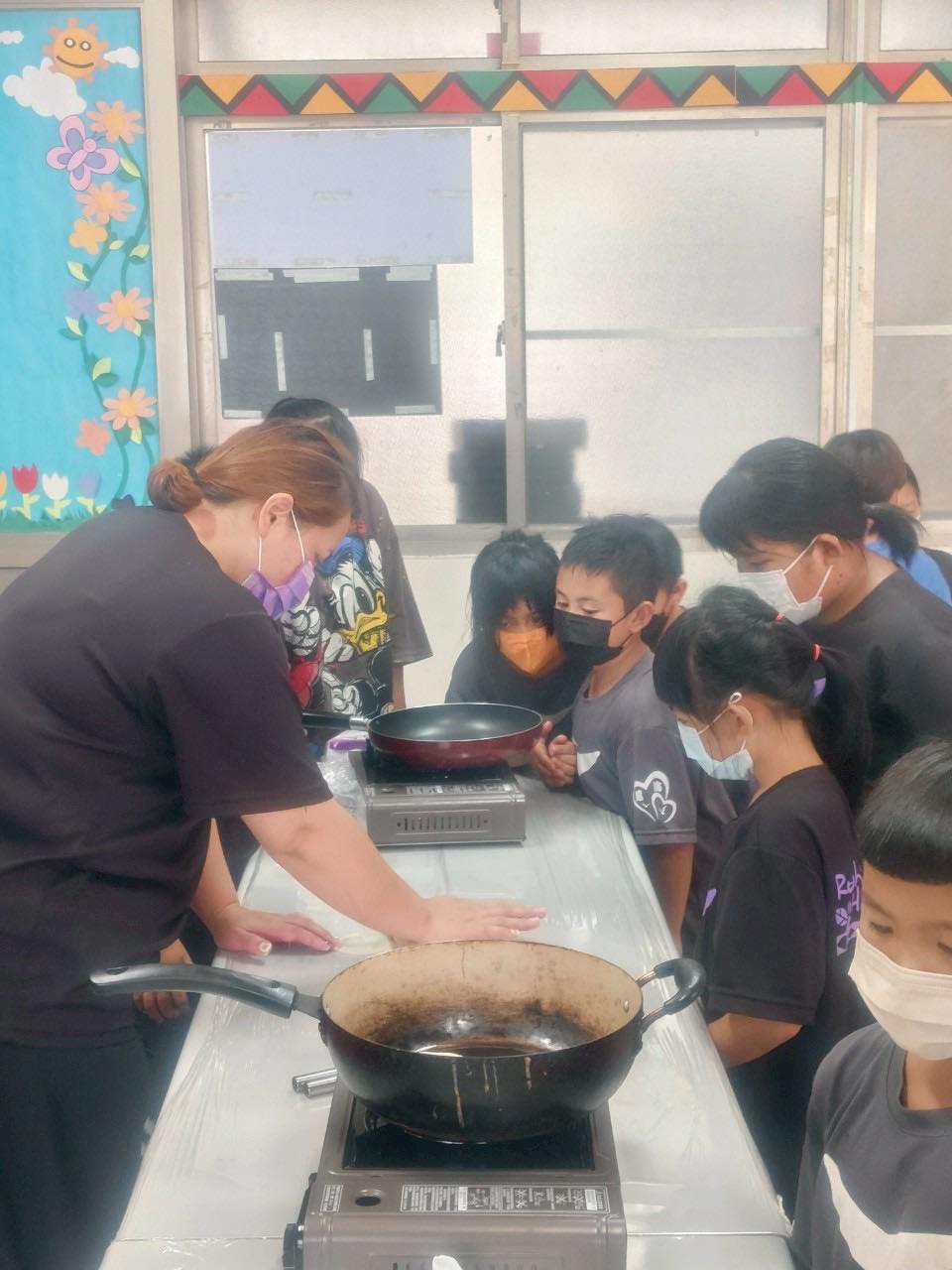

透過認識布農傳統作物-小米、芋頭及南瓜等作物種植到收成的系列課程,增進兒少對部落文化、食農及社區的認識與認同。雖然種植期間頻遇豪大雨,讓孩子辛苦播種的小米被摧毀大半,但仍有小米青苗破土而出,讓孩子們實際體會到粒粒皆辛苦的意涵;持續辦理至今,陸續學會「怎麼把芥菜做成酸菜」、「怎麼把梅子做成脆梅」等做法,孩子們可以帶自己親手製作的成果回家跟家人共享,無意間增進了親子關係,開啟更多親子話題,也讓家長對孩子的學習成長更有感。協會希望藉由課程,讓孩子與文化產生連結,建立其自我認同及文化認可,更有利於孩子人格尊嚴的發展,也是落實兒童發展權的展現。

▌從我不會到我可以 從無助感到我能感

協會分享參加「『原』事務-生活體驗」課程的孩子,多是經濟或學習較弱勢的孩子,大多由於家庭經濟不佳、父母忙於工作、祖父母年邁無法指導這些小孩的學習,從小缺少外在的刺激及無人指導學習的困境,造成孩子在家學習的機會少之又少;進入國小後,需要長時間坐在教室裡學習,常見孩子專注力不集中、認知反應慢及不夠熟練所學知識等情況而形成學習上的障礙,導致長期跟不上其他同學的學習進度,久而久之孩子容易產生習得無助感,進而影響學習動力。協會藉由「『原』事務-生活體驗」課程,營造輕鬆愉快的學習環境及沒有人打分數的教學方式,希望打破孩子對學習的心魔,增強孩子的學習意願及我能感。

▲幫芥菜澆水

「『原』事務-生活體驗」課程進行一年多來,協會發現孩子臉上綻放出越來越多的笑容。種植作物的過程中,協會讓孩子們自行分工澆菜的時間,孩童們也會互相督促、討論及觀察,是否水澆得太少,或是是否要施肥,並定期安排拔雜草、除害蟲等工作,孩子分享從中學會團隊分工與負責任,也從種植、收成到運用作物做出部落傳統美食的過程獲得滿滿的成就感。

▲採收芥菜

▌帶入兒盟的資源,在陪伴中學習尊重與包容

去年上課過程中,協會觀察到有些孩子會不自覺孤立比較特殊的孩子,如疑似過動的孩子。當孩子來協會上課時,課輔老師只要看到就會介入處理,但當同一情境反覆發生時,課輔老師開始質疑處理方式沒有效果,又不知道可以怎麼來避免特殊孩子被孤立情形的發生。長久以來,兒盟致力推廣反霸凌觀念,因此今年年初兒盟反霸凌營隊走進部落,跟孩子宣導如何預防霸凌事件產生及面臨霸凌的處理方式。營隊結束後,協會開心的分享之前疑似霸凌的孩子,在課輔老師提醒後會主動去幫忙比較特殊的孩子拿作業,而其他孩子也不會像過去那樣嘲笑他。

▌偏遠山區的堅持與希望

協會在極度偏遠地區深耕十餘年的弱勢兒少服務,積極連結對孩子有益的各項資源,重視部落文化傳承。協會總幹事秀芳分享她把部落的孩子都當成自己的孩子來照顧,成長過程中特別能體會對於部落文化理解越多,越能建立起原住民身分認同的重要性,因此希望孩子能有更多體驗部落文化的學習和成長機會,來提升自信心及增強自我價值,一旦當孩子需要離開部落到外地求學工作時,才能更堅定自己相信自己,活出獨一無二的人生。